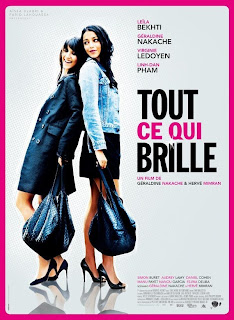

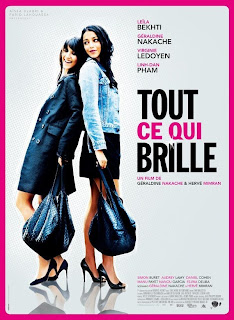

Eh oui, Tout ce qui brille m’a surpris. Après avoir vu la bande-annonce de ce film, j’ai tout de suite détesté Géraldine Nakache, Leila Bekhti, le numéro grotesque de Audrey Lamy, toutes les blagues m’ont consterné, j’ai trouvé que la seule phrase prononcée par Manu Payet (« T’es relou hein ! ») sonnait affreusement faux. Sans parler de cette reprise d’une chanson de Véronique Sanson complètement superflue. Aucune envie de voir ce navet donc.

Eh oui, Tout ce qui brille m’a surpris. Après avoir vu la bande-annonce de ce film, j’ai tout de suite détesté Géraldine Nakache, Leila Bekhti, le numéro grotesque de Audrey Lamy, toutes les blagues m’ont consterné, j’ai trouvé que la seule phrase prononcée par Manu Payet (« T’es relou hein ! ») sonnait affreusement faux. Sans parler de cette reprise d’une chanson de Véronique Sanson complètement superflue. Aucune envie de voir ce navet donc.

Et puis finalement, il n’y a rien de bien excitant au cinéma en ce moment, alors quand vient l’heure du choix, on se dit que les films les moins chiants sont en général les comédies. Avec un peu de chance, on rit à deux ou trois blagues et on a gagné sa soirée. Alors on choisit Tout ce qui brille, de Géraldine Nakache, sans le moindre espoir, presque la mort dans l’âme.

Puis le film commence, et nous raconte l’histoire de deux amies originaires de Puteaux qui s’incrustent dans des soirées chics pour changer d’environnement et intégrer des milieux plus aisés, et somme toute, on s’attache assez vite aux deux héroïnes, mais pas trop : elles restent quand même niaises, puériles, grossières et un peu connes.

Et c’est la où est la force du film à mon sens : dans son réalisme, j’ose même dire son humanité, qui transparait en particulier dans les scènes de famille, rares mais bien dosées. Les seconds rôles sont particulièrement soignés, notamment celui de Nanou Garcia qui joue la mère de Géraldine Nakache, et évidemment celui d’Audrey Lamy, assez convaincante en prof de sport au verbe chatoyant. Du reste, Manu Payet n’est pas si mauvais que ça non plus, à mon grand étonnement. Pour ce qui est de la vanne, pas de souci à se faire, les dialogues sont réussis et la plupart des gags sont drôles, en tout cas jamais vulgaires.

En revanche, on ne coupe pas à l’épisode mélodramatique à base de t-as-changé-je-suis-plus-ta-pote, ce qui nous vaut des répliques du style « mais t’es une merde en fait » ou encore « je meurs à l’instant si un jour j’te reparle », une situation qui nous vaut également une piètre scène de colère toute rouge signée Leila Bekhti, ainsi qu’une bonne demie heure de film assez ennuyeuse, le temps de résoudre la brouille.

Le deuxième gros défaut du film réside dans la faiblesse des personnages de « riches » interprétés par Virginie Ledoyen entre autres, pour le moins caricaturaux. La sus-nommée fait l’effet d’un personnage totalement égoïste, antipathique, doublé d’une mauvaise mère, et lesbienne pour couronner le tout (pourquoi ?). Le personnage du tombeur incarné par Simon Buret est également un peu léger, on ne saisit jamais très bien quelle est sa problématique, pourquoi il est si désagréable et accessoirement ce que le personnage de Leila Bekhti peut bien lui trouver (ça c’est un avis personnel). Tout cela est probablement une façon d’asséner un message sous-jacent là où il n’est pas forcément nécessaire, alors que le film s’en serait très bien sorti dans un registre purement comique.

Tout ce qui brille reste malgré tout une bonne surprise, dans une période où les bonnes comédies à la française se font de plus en plus rares, et j’encouragerai désormais tout un chacun à ne pas se fier à la nullité d’une bande annonce pour décider d’aller voir un film ou non (sauf pour L’Arnacoeur).