Il y a un peu plus de dix ans par un doux matin de février sortait sur nos écrans l’un des films les plus trash de la fin du XXe siècle. Son titre : Happiness. Son créateur : Todd Solondz. Le réalisateur new-jerséyen plantait alors avec force les jalons de son cinéma sans concession, trois ans après Bienvenue à l’âge ingrat, son premier « vrai » long-métrage (Todd ayant renié son Fear, Anxiety & Depression de 1989). A l’époque, Solondz peignait sans aucune modération des portraits croisés de névropathes, suicidaires ou autres pédophiles avec un humour cinglant totalement décomplexé et immoral.

En 2001, Solondz s’érige véritablement comme une sorte de Woody Allen du côté obscur en sortant son chef-d’oeuvre selon moi, Storytelling. Avec la même verve sadicomique, il éclairait l’Amérique dans toute sa laideur, à travers une galerie de personnages incroyables, d’une humanité glaçante, qu’ils fussent victimes ou bourreaux, et jetait un regard clairvoyant mais impitoyable sur notre société.

Enfin en 2005, il commettait l’insurpassable Palindromes, incontestablement son film le plus sordide mais peut-être aussi le plus drôle, racontant les tribulations d’une jeune adolescente prénommée Avida, obsédée par son envie de devenir mère. Solondz y aborde des sujets aussi vastes que le suicide, l’avortement, la pédophilie, le fanatisme religieux, le handicap dans un road movie au ton unique, à l’humour glaçant et jubilatoire. Pour bien situer l’esprit du film, rien de tel qu’un petit extrait (de 20 minutes) : Avida qui se fait désormais appeler Henrietta, ayant fugué de chez ses parents, trouve refuge chez une dénommée Mama Sunshine, qui lui offre une place dans son centre d’hébergement pour enfants en difficulté, handicapés pour la plupart. L’occasion pour Avida/Henrietta de faire de belles rencontres et pour le spectateur d’assister à l’une des scènes de repas les plus déconcertantes de l’histoire du cinéma.

Palindromes : Todd Solondz dans toute sa splendeur

C’est donc là qu’on avait laissé Todd Solondz, et voilà maintenant Life During Wartime, film déjà conceptuel par le fait que ses personnages sont les mêmes que ceux d’Happiness, mais joués par des acteurs différents et dans un contexte spatiotemporel également différent (chacun a vieilli mais pas du même nombre d’années). Je précise tout de suite qu’il vaut mieux avoir vu Happiness pour comprendre ce qu’il se passe dans Life During Wartime : le sujet de ce nouveau film étant principalement la rédemption et le pardon, avoir vu clairement ce qu’il s’est passé précédemment aide beaucoup à comprendre la situation.

Pour résumer, l’histoire tourne autour de trois personnages féminins pour qui la vie familiale a globalement été un fiasco. Joy dont un des prétendants s’est suicidé et dont le mari actuel lutte contre ses addictions aux drogues, vols et obsessions sexuelles arrive à Miami pour faire le point auprès de ses deux soeurs, Helen, actrice hollywoodienne solitaire et névrosée et Trish, qui tente de reconstruire un couple après l’arrestation du père de ses enfants pour pédophilie. Celui-ci sort d’ailleurs de prison au début du film, et suscite toutes les interrogations de son fils cadet (le petit garçon de l’affiche) qui ne l’a pas connu et le croit mort.

L’esprit de Todd Solondz est toujours là : personnages névrosés (la fille de Trish emprunte du Prozac dans la trousse à pharmacie de sa maman), humour grinçant, notamment lors des scènes entre parents et enfants, sujets sensibles (pédophilie (encore), religion). Mais ce qui surprend cette fois, c’est le ton presque modéré voire mainstream qu’emploie le film. Beaucoup moins jusqueboutiste que ses prédecesseurs, Life During Wartime fait la part belle à la suggestion et l’introspection. Le film est pour sa plus grande partie méditatif et s’arrête sur ses personnages, les met en face de leur réalité, et les fait s’interroger sur leur condition.

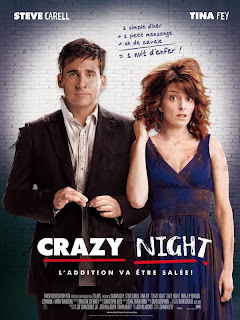

Entre les deux épisodes, un changement de cap qui se voit aussi sur l’affiche

Les habitués de Solondz (dont je suis) seront un peu déroutés par ce revirement. S’est-il assagi ou a-t-il plié à la pression des studios ? Je n’en sais rien, mais cette nouvelle tonalité ne rend pas son film moins intéressant pour autant. Il lui reste une âme, une profondeur, et toujours une liberté de forme et de ton que l’on voit rarement au cinéma par les temps qui courent et qui, à l’image du dernier film des Coen par exemple, invite à revoir le film une deuxième fois pour en saisir tous les tenants et aboutissants.

Et encore une fois Solondz prouve qu’il sait s’entourer. Allison Janney, dont on avait déjà pu apercevoir tout le talent récemment dans Away we go, est absolument stupéfiante dans le rôle de Trish, mère essayant tant bien que mal de composer avec son passé, ses enfants et son nouvel amant. Ciaran Hinds, qui reprend le rôle du père pédophile rendu presque sympathique par Dylan Baker dans Happiness, compose ici un personnage sinistre mais déroutant, inquiétant mais lui-même désorienté face à une réalité à laquelle il ne peut échapper. Sa rencontre avec le personnage de Charlotte Rampling est d’ailleurs l’un des grands moments du film. Quant à Paul Reubens, sa composition d’un fantôme maladif et obsédé sexuel revenant d’entre les morts pour hanter Joy est macabrement géniale, bien loin du personnage de Pee-Wee Hermann qui l’avait rendu célèbre dans les émissions et le film du même nom.

Allison Janney, ma nouvelle actrice préférée

Après les surprises Mammuth, Kick-Ass ou L’épine dans le coeur (dans des styles très différents), Life During Wartime est donc une excellente conclusion à ce mois d’avril très riche en cinéma. Vive le vrai cinéma indépendant. God bless America.